「カルダー」展観覧会

2024年8月4日

8月4日(日)昼に「カルダー:そよぐ、感じる、日本」観覧会を実施しましょう。

展覧会場は麻布台ヒルズ ギャラリー(神谷町、六本木一丁目)。

歓談会場は東京タワーの足下の会議室を予定。麻布台ヒルズから徒歩圏内。

観覧会は原則としてリアル開催となります。

スケジュールや鑑賞速度にあわせて、下記の集合①~③のどこからでも参加どうぞ。

いつもは、集合①からの参加が6~7割程度で、集合②や集合③からの参加も多数。

【 日にち 】 8月4日(日)

【 集 合 】

① 鑑賞前から集合:12:15に麻布台ヒルズ ギャラリー(神谷町駅5番出口直通)の入口付近

② 鑑賞後から集合:14:00に集合①と同じ場所

③ 歓談会場で集合:14:25に「TKPスター貸会議室 東京タワー通り」の会議室

※ ②③から参加の場合には各自で当日または事前に鑑賞しておいてください。

【 流 れ 】

12:15 集合① → 12:20~ 鑑賞 → 14:00 集合② → 移動 →

14:25 集合③ → 14:30~ 歓談 → ~17:00 解散

【チケット】 ①から集合の場合、各自で事前にチケットを要購入(日時指定あり)

※日時指定は「8月4日(日)10:00~13:00」で購入してください。

【歓談費用】 1,500円程度(=会場費等の割勘相当)

【 定 員 】 25名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

アメリカのモダンアートを代表するアレクサンダー・カルダー(1898-1976)の東京では約35年ぶりの大回顧展。

空間に描かれ、風にそよぐ、動く抽象彫刻モビールなどの代表作を含む、初期~晩年の幅広い作品約100点を紹介。

日本の芸術家や詩人にも大きな影響を与えた彼の、日本の美意識との共鳴もテーマとしています。

カルダー展そのものがイチオシですが、麻布台ヒルズでの初鑑賞、東京タワー下での歓談と、わくわくづくしの回。

お知らせが直前となりましたが、少しでも関心のある方はぜひご参加ください。

◆ その次の観覧会

9月とそれ以降の予定については7月中を目処にあらためてお知らせします。

カルダー展の概要は下記のとおり(展覧会サイトより)。

アレクサンダー・カルダーによる東京での約35年ぶりとなる個展「カルダー:そよぐ、感じる、日本」を開催します。本展は、アメリカのモダンアートを代表するカルダーの芸術作品における、日本の伝統や美意識との永続的な共鳴をテーマにしています。この展覧会は、ニューヨークのカルダー財団理事長であるアレクサンダー・S.C.ロウワーのキュレーションと、Paceギャラリーの協力のもと、カルダー財団が所蔵する1920年代から1970年代までの作品約100点で構成され、代表作であるモビール、スタビル、スタンディング・モビールから油彩画、ドローイングなど、幅広い作品をご覧いただけます。/カルダー自身は生前日本を訪れたことはありませんでしたが、日本の多くの芸術家や詩人に受け入れられました。それは、今日、彼の作品20点以上が日本国内18箇所の美術館に収蔵されていることからもわかります。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

カルダー展は7月31日までにお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

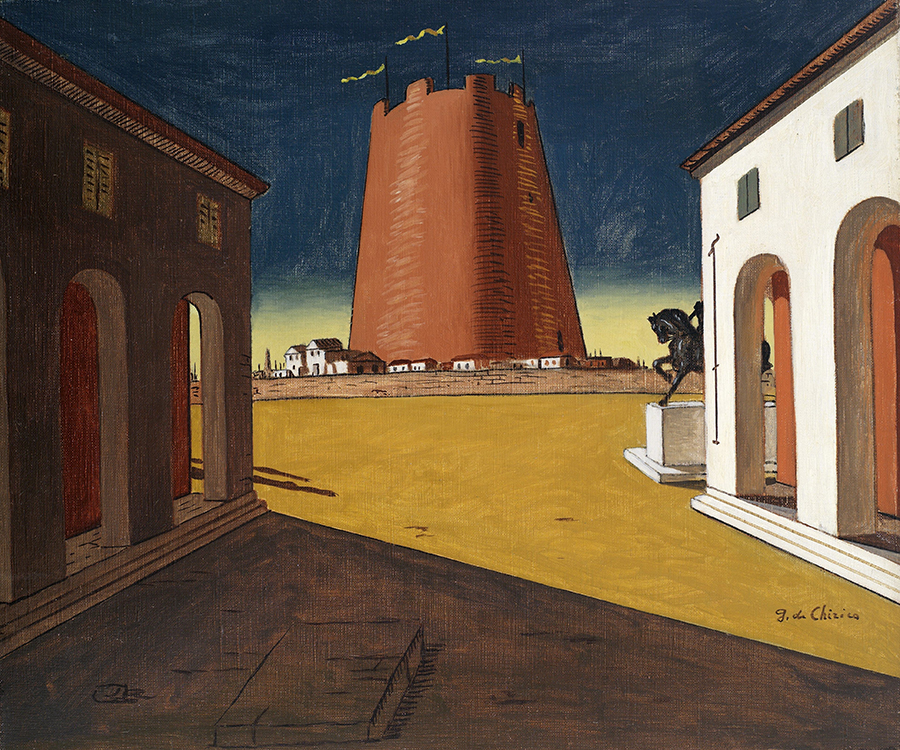

「デ・キリコ展」観覧会

2024年7月7日

7月7日(日)昼に「デ・キリコ展」観覧会を実施しましょう。

展覧会場は東京都美術館(上野)。歓談会場は上野駅前の予定です。

観覧会は原則としてリアル開催となります。

スケジュールや鑑賞速度にあわせて、下記の集合①~③のどこからでも参加どうぞ。

いつもは、集合①からの参加が6~7割程度で、集合②や集合③からの参加も多数。

【 日にち 】 7月7日(日)

【 集 合 】

① 鑑賞前から集合:12:15に東京都美術館の館内チケット売り場の向かって左脇

② 鑑賞後から集合:14:00に集合①と同じ場所

③ 歓談会場で集合:14:25にTKP上野駅前ビジネスセンターのカンファレンスルーム

※ ②③から参加の場合には各自で当日または事前に鑑賞しておいてください。

【 流 れ 】

12:15 集合① → 12:20~ 鑑賞 → 14:00 集合② → 移動 →

14:25 集合③ → 14:30~ 歓談 → ~17:00 解散

【チケット】 ①から集合の場合、各自で事前にチケットを要購入(日時指定あり)

※日時指定は「7月7日(日)12:00~」で購入してください。

【歓談費用】 1,500円(=会場費等の割勘相当)

【 定 員 】 25名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

ジョルジョ・デ・キリコ(1888-1978)は、シュルレアリスムに先駆けて描かれた「形而上絵画」で知られる巨匠。

歪んだ遠近法、脈絡のないモティーフの配置、幻想的な雰囲気によって、日常の奥に潜む非日常を現出。

本展は、世界各地から集まった初期~晩年の100点以上で、彼の芸術の全体像に迫る大回顧展。

ダリやマグリットらに衝撃を与えた形而上絵画の代表作群に加え、彫刻やデザインなど幅広い創作活動も紹介します。

◆ その次の観覧会

8月4日(日)昼に「カルダー:そよぐ、感じる、日本」(麻布台ヒルズ)を予定。

空間に描かれた、動く彫刻「モビール」。その発明で知られるカルダーの35年ぶりの大回顧展を麻布台ヒルズで。

デ・キリコ展の概要は下記のとおり(美術館サイトより)。

20世紀を代表する巨匠の一人、ジョルジョ・デ・キリコ(1888-1978)。彼が1910年頃から描き始めた「形而上絵画」(幻想的な風景や静物によって非日常的な世界を表現する絵画)は、数多くの芸術家や国際的な芸術運動に大きな影響を与えました。/本展では、デ・キリコのおよそ70年にわたる画業を「イタリア広場」「形而上的室内」「マヌカン」などのテーマに分け、初期から晩年までの作品を余すところなく紹介。デ・キリコが描いた世界をたどる、日本では10年ぶりの大規模な個展となります。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

デ・キリコ展は7月3日までに、カルダー展は詳細お知らせ後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

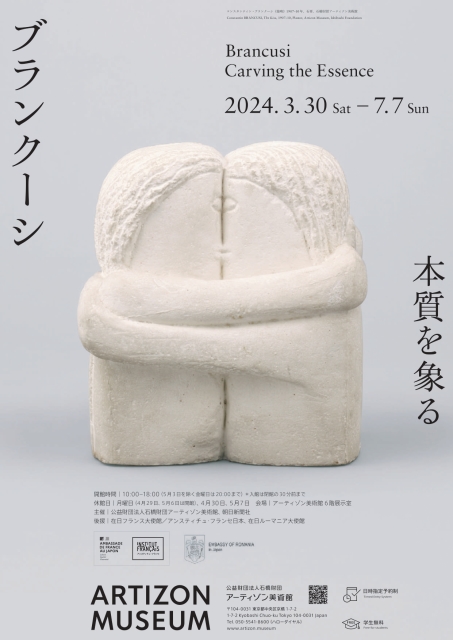

「ブランクーシ」展観覧会

2024年6月2日

6月2日(日)昼に「ブランクーシ 本質を象る」観覧会を実施しましょう。

展覧会場はアーティゾン美術館(東京・八重洲)。歓談会場は徒歩圏内の予定です。

観覧会は原則としてリアル開催となります。

スケジュールや鑑賞速度にあわせて、下記の集合①~③のどこからでも参加どうぞ。

いつもは、集合①からの参加が6~7割程度で、集合②や集合③からの参加も多数。

【 日にち 】 6月2日(日)

【 集 合 】

① 鑑賞前から集合:12:20にアーティゾン美術館1階の出入口付近

② 鑑賞後から集合:14:10に集合①と同じ場所

③ 歓談会場で集合:14:30に徒歩圏内の会議室等

※ ②③から参加の場合には各自で当日または事前に鑑賞しておいてください。

【 流 れ 】

12:20 集合① → 12:30~ 鑑賞 → 14:10 集合② → 移動 →

14:30 集合③ → 14:30~ 歓談 → ~17:00 解散

【チケット】 ①から集合の場合、各自で事前にチケットを要購入(日時指定あり)

※日時指定は「6月2日(日)12:00-13:30(に入場)」で購入してください。

【歓談費用】 1,500円(=会場費等の割勘相当)

【 定 員 】 25名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

ルーマニア出身の彫刻家コンスタンティン・ブランクーシ(1876-1957)は、ロダン以後の20世紀彫刻や、

純粋なフォルムを探究する抽象彫刻を代表する巨匠。

本展は、彼の初期から後半期までの彫刻作品を中心に、絵画作品や写真作品を加えた約90点で、

ブランクーシの多面的な創作活動の全体を紹介します。

「真なるものとは、外面的な形ではなく、観念、つまり事物の本質である」。ブランクーシはその本質を象る。

◆ その次の観覧会

7月7日(日)昼に「デ・キリコ展」(上野)を予定。

「形而上絵画」で知られるデ・キリコの大回顧展。初期の自画像・肖像画も晩年の新形而上絵画も。

ブランクーシ展の概要は下記のとおり(展覧会サイトより)。

ルーマニア出身の彫刻家、コンスタンティン・ブランクーシ(1876-1957)は、純粋なフォルムの探究を通じて、ロダン以後の20世紀彫刻の領野を切り拓いた存在として知られます。本展は、彫刻作品を中核に、フレスコ、テンペラなどの絵画作品やドローイング、写真作品などが織りなす、ブランクーシの創作活動の全体を美術館で紹介する、日本で初めての機会となります。ブランクーシ・エステートおよび国内外の美術館等より借用の彫刻作品約20点に、絵画作品、写真作品を加えた、計約90点で構成されます。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

ブランクーシ展は5月29日までに、デ・キリコ展は詳細お知らせ後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

「大吉原展」観覧会

2024年4月21日

4月21日(日)昼に「大吉原展」観覧会を実施しましょう。

展覧会場は東京藝術大学大学美術館(上野)。

今回は歓談会場も上野にして、展覧会場から葉桜の上野公園を横切り向かいます。

観覧会は原則としてリアル開催となります。

スケジュールや鑑賞速度にあわせて、下記の集合①~③のどこからでも参加どうぞ。

いつもは、集合①からの参加が6~7割程度で、集合②や集合③からの参加も多数。

【 日にち 】 4月21日(日)

【 集 合 】

① 鑑賞前から集合:12:00に東京藝術大学美術館の出入口付近

② 鑑賞後から集合:14:00に集合①と同じ場所

③ 歓談会場で集合:14:30に「TKP上野駅前ビジネスセンター」のミーティングルーム

※ ②③から参加の場合には各自で当日または事前に鑑賞しておいてください。

【 流 れ 】

12:00 集合① → 12:10~ 鑑賞 → 14:00 集合② → 移動 →

14:30 集合③ → 14:30~ 歓談 → ~17:00 解散

【チケット】 ①から集合の場合、各自で事前にチケットを要購入(日時指定不要)

【歓談費用】 1,000円(=会場費等の割勘相当)

【 定 員 】 20名まで(初参加のかたは5名程度まで)

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

幕府公認の広大な遊郭として約250年続いた吉原を、その負の歴史に配慮した上で、

江戸文化の集積地、流行発信の最先端として再考するはじめての展覧会。

大英博物館等からの里帰り作品を含め、国内外から吉原に関する美術作品が集結。

菱川師宣、英一蝶、喜多川歌麿、葛飾北斎、歌川広重、酒井抱一、高橋由一、そして工芸品や

人形・模型など約230点(展示替えあり)で、吉原の美術と文化を丁寧に検証します。

◆ その次の観覧会

6月2日(日)昼に「ブランクーシ 本質を象る」(東京・八重洲)を予定。

ロダン以後の20世紀彫刻や抽象彫刻を代表する作家ブランクーシの日本初の大規模展。

大吉原展の概要は下記のとおり(美術館サイトより)。

約10 万平方メートルもの広大な敷地に約250 年もの長きに渡り続いた幕府公認の遊廓・江戸の吉原は、他の遊廓とは一線を画す、公界としての格式と伝統を備えた場所でした。武士であっても刀を預けるしきたりを持ち、洗練された教養や鍛え抜かれた芸事で客をもてなし、夜桜や俄など季節ごとに町をあげて催事を行いました。約250 年続いた江戸吉原は、常に文化発信の中心地でもあったのです。3 月にだけ桜を植えるなど、贅沢に非日常が演出され仕掛けられた虚構の世界だったからこそ、多くの江戸庶民に親しまれ、地方から江戸に来た人たちが吉原見物に訪れました。そうした吉原への期待と驚きは多くの浮世絵師たちによって描かれ、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)らの出版人、文化人たちが吉原を舞台に活躍しました。/江戸の吉原遊廓は現代では存在せず、今後も出現することはありません。本展では、今や失われた吉原遊廓における江戸の文化と芸術について、ワズワース・アテネウム美術館や大英博物館からの里帰り作品を含む国内外の名品の数々で、歴史的に検証し、その全貌に迫ります。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

大吉原展は4月17日までに、ブランクーシ展は詳細お知らせ後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

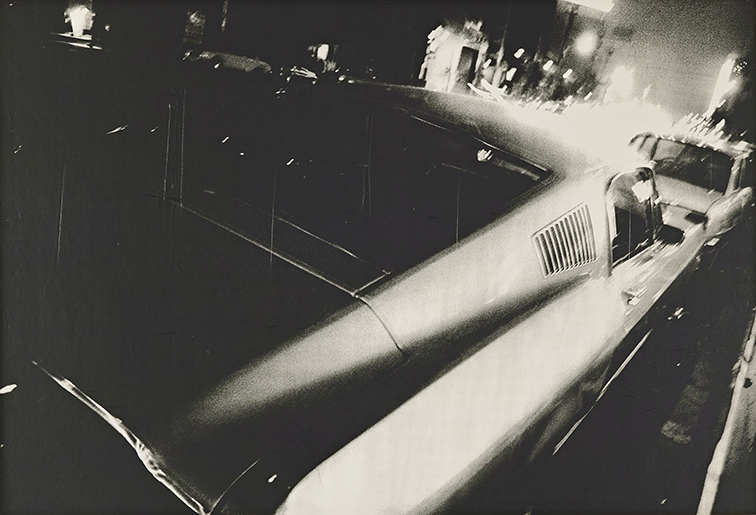

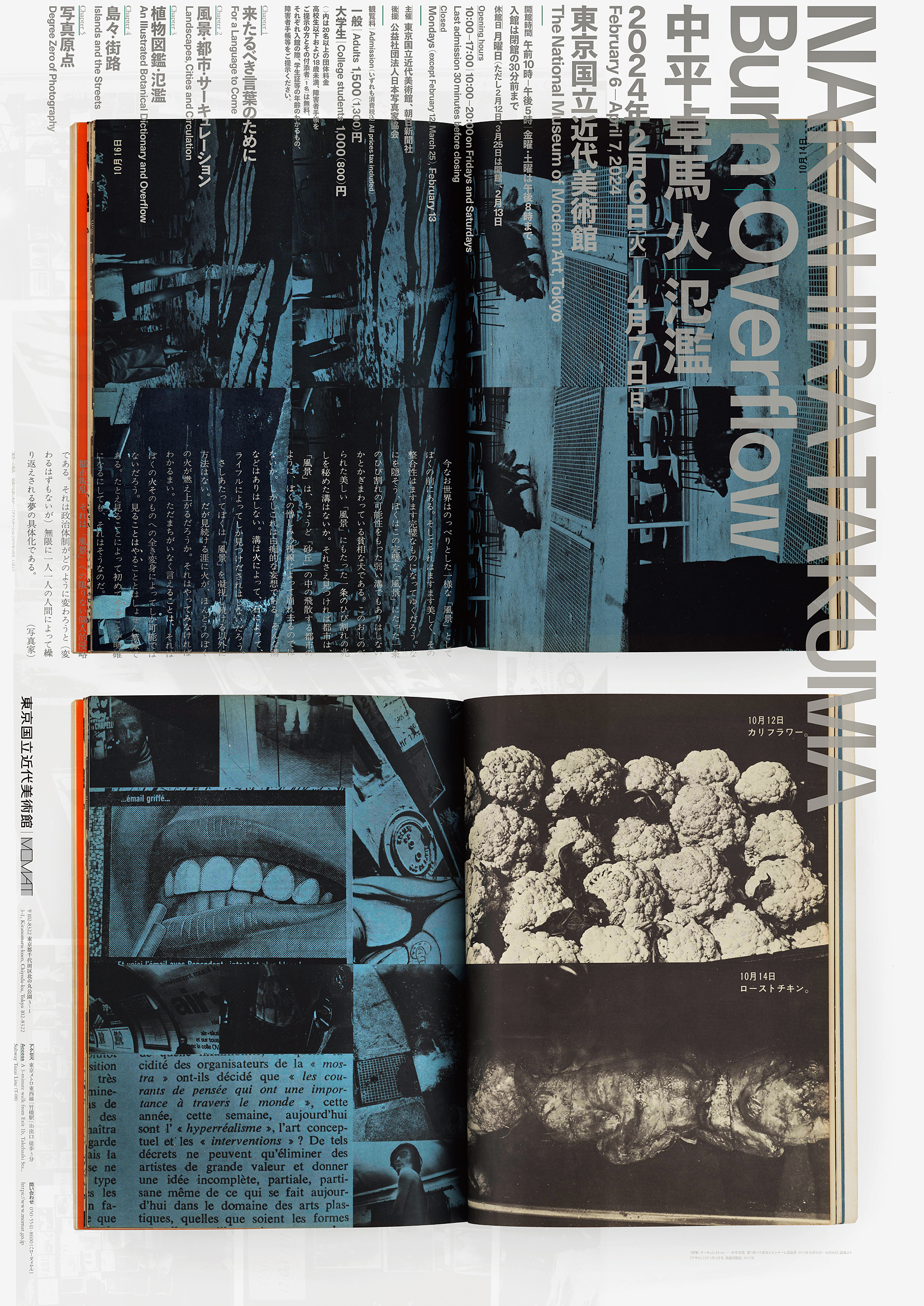

「中平卓馬 火-氾濫」観覧会

2024年3月20日

3月20日(水祝)昼に「中平卓馬 火-氾濫」観覧会を実施しましょう。

展覧会場は東京国立近代美術館(竹橋)。

観覧会は原則としてリアル開催となります。

スケジュールや鑑賞速度にあわせて、下記の集合①~③のどこからでも参加どうぞ。

いつもは、集合①からの参加が6~7割程度で、集合②や集合③からの参加も多数。

【 日にち 】 3月20日(水祝)

【 集 合 】

① 鑑賞前から集合:11:45に東京国立近代美術館の出入口付近

② 鑑賞後から集合:13:50に集合①と同じ場所

③ 歓談会場で集合:14:25に「喫茶室ルノアール四谷店」の会議室

※ ②③から参加の場合には各自で当日または事前に鑑賞しておいてください。

※ 歓談会場でサンドイッチ等の軽食を注文することもできます(別料金)。

【 流 れ 】

11:45 集合① → 11:50~ 鑑賞 → 13:50 集合② → 移動 →

14:25 集合③ → 14:30~ 歓談 → ~17:00 解散

【チケット】 ①から集合の場合、各自で事前にチケットを要購入(日時指定なし)

【歓談費用】 1,500円(=会場費等の割勘相当+珈琲紅茶代含む)

【 定 員 】 30名まで(初参加のかたは5名程度まで)

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

日本の写真を変えた伝説的写真家、中平卓馬(1938-2015)の没後初・約20年ぶりの大回顧展。「前衛」写真のもうひとつの極み。

1960年代末の雑誌『PROVOKE』時代の「アレ・ブレ・ボケ」から、1973年の評論集『なぜ、植物図鑑か』での自己批判・方向転換、1977年の昏倒・記憶喪失からの再起。

中平卓馬の初期から晩年までの約400点の作品・資料を丁寧にたどり、彼の写真をめぐる思考と実践の軌跡を読み解く画期的な展覧会。

中平卓馬展をもっと楽しむために、3月16日(土)夜にアートスタディ「日本写真史」も実施予定。

◆ その次の観覧会

4月21日(日)昼に「大吉原展」(上野)を予定。

約250年続いた広大な吉原遊郭における江戸の文化と芸術を、名だたる絵師・画家の作品で。

中平卓馬展の概要は下記のとおり(展覧会サイトより)。

日本の戦後写真における転換期となった1960年代末から70年代半ばにかけて、実作と理論の両面において大きな足跡を記した写真家である中平卓馬(1938-2015)。その存在は森山大道や篠山紀信ら同時代の写真家を大いに刺激し、またホンマタカシら後続の世代にも多大な影響を与えてきました。1960年代末『PROVOKE』誌などに発表した「アレ・ブレ・ボケ」の強烈なイメージや、1973年の評論集『なぜ、植物図鑑か』での自己批判と方向転換の宣言、そして1977年の昏倒・記憶喪失とそこからの再起など、中平のキャリアは劇的なエピソードによって彩られています。しかしそれらは中平の存在感を際立たせる一方で、中平像を固定し、その仕事の詳細を見えにくくするものでもありました。/本展では、あらためて中平の仕事をていねいにたどり、その展開を再検証するとともに、特に、1975年頃から試みられ、1977年に病で中断を余儀なくされることとなった模索の時期の仕事に焦点を当て、再起後の仕事の位置づけについてもあらためて検討します。/2015年に中平が死去して以降も、その仕事への関心は国内外で高まり続けてきました。本展は、初期から晩年まで約400点の作品・資料から、今日もなお看過できない問いを投げかける、中平の写真をめぐる思考と実践の軌跡をたどる待望の展覧会です。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

中平卓馬展は3月16日までに、大吉原展は詳細お知らせ後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

「キース・ヘリング展」観覧会

2024年2月4日

2月4日(日)昼に「キース・ヘリング展 アートをストリートへ」観覧会を実施しましょう。

展覧会場は森アーツセンターギャラリー(六本木ヒルズ)。

観覧会は原則としてリアル開催となります。

スケジュールや鑑賞速度にあわせて、下記の集合①~③のどこからでも参加どうぞ。

いつもは、集合①からの参加が6~7割程度で、集合②や集合③からの参加も多数。

【 日にち 】 2月4日(日)

【 集 合 】

① 鑑賞前から集合:11:45にミュージアムコーンから入って3階のインフォメーションのフロア入口付近

② 鑑賞後から集合:13:40に集合①と同じ場所

③ 歓談会場で集合:14:25に「喫茶室ルノアール四谷店」の会議室

※ ②③から参加の場合には各自で当日または事前に鑑賞しておいてください。

※ 歓談会場でサンドイッチ等の軽食を注文することもできます(別料金)。

【 流 れ 】

11:45 集合① → 11:50~ 鑑賞 → 13:40 集合② → 移動 →

14:25 集合③ → 14:30~ 歓談 → ~17:00 解散

【チケット】 ①から集合の場合、各自で事前に11:00~のチケットを要購入

※日時指定あり、オンライン購入がオススメ。変更不可のチケットのため、遅刻に要注意。

【歓談費用】 1,500円(=会場費等の割勘相当+珈琲紅茶代含む)

【 定 員 】 30名まで(初参加のかたは5名程度まで)

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

明るくポップなイメージと社会への強いメッセージで知られるキース・ヘリング(1958-1990)の大回顧展。

エイズによって31歳で亡くなるまでの約10年間に制作された150点が、大型作品を含めて勢ぞろいします。

ウォーホルやバスキアとともに駆け抜けた、80年代ニューヨークのカルチャーシーンさながらの劇的な展示空間。

11月の読書会、12月のアートスタディ、1月の読書会と続いた「アメリカ」シリーズの締め括りとしても。

◆ その次の観覧会

3月20日(水・祝)昼に「中平卓馬 火-氾濫」(竹橋)を予定。

日本の写真を変えた伝説的写真家の没後初・約20年ぶりの大回顧展。「前衛」写真のもうひとつの極。

中平卓馬展をもっと楽しむために、3月16日(土)夜にアートスタディ「日本写真史」の実施も検討中。

前衛写真展の概要は下記のとおり(展覧会サイトより)。

キース・ヘリングとは何者か?/明るく、ポップなイメージで世界中から愛されているキース・ヘリング。/ヘリングは「アートはみんなのために」という信念のもと、1980年代のニューヨークで地下鉄駅構内やストリート、つまり日常にアートを拡散させることで、混沌とする社会への強いメッセージを発信し、人類の未来と希望を子どもたちに託しました。ヘリングが駆け抜けた31年間の生涯のうち創作活動期間は10年程ですが、残された作品に込められたメッセージはいまなお響き続けています。/本展は6メートルに及ぶ大型作品を含む約150点の作品を通してヘリングのアートを体感いただく貴重な機会です。社会に潜む暴力や不平等、HIV・エイズに対する偏見と支援不足に対して最後まで闘い続けたヘリングのアートは、時空を超えて現代社会に生きる人々の心を揺さぶることでしょう。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

ヘリング展は1月31日までに、中平卓馬展は詳細お知らせ後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

「モネ 連作の情景」観覧会(オンライン歓談)

2024年1月20日

1月20日(土)夜に「モネ 連作の情景」観覧会を実施しましょう。

展覧会の状況から、今回はひさびさにオンライン開催とします。

各自で事前に上野の森美術館(上野)の同展をみてきて、Teamsで感想などを交わしましょう。

【 日にち 】 1月20日(土)

【 時 間 】 21:30に開始(招待メールを2~3日前に送付)→ 23:00~23:30に終了

【 費 用 】 無料

【 定 員 】 20名程度まで(初参加のかたは4名程度まで)

※ 展覧会はあらかじめ鑑賞してきてください。

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

印象派を代表する画家のひとり、クロード・モネ(1840-1926)の油彩画のみを集めた展覧会。

国内外のモネの代表作60点以上を、「積みわら」「睡蓮」などの「連作」に焦点を当てて紹介。

流れゆく時間のなかで移ろいゆく光と色彩を探究する、その革新的な表現の核心に迫ります。

第1回印象派展から150年を迎える節目に、あらためてモネをたっぷり鑑賞してみましょう。

大人気の展覧会のため、希望する日時のチケットが直前には売り切れがちであり、日時指定制

ながら待ち時間の発生や会場内の混雑が予想されることから、オンラインでの開催としましょう。

◆ その次の観覧会

2月4日(日)昼に「キース・ヘリング展 アートをストリートへ」(六本木)を予定。

ウォーホルやバスキアとともに80年代ニューヨークのカルチャーシーンを牽引したヘリングの大回顧展。

モネ展の概要は下記のとおり(展覧会サイトより)。

印象派を代表する画家のひとり、クロード・モネ(1840-1926)は、自然の光と色彩に対する並外れた感覚を持ち、柔らかい色使いとあたたかい光の表現を得意とし、自然の息遣いが感じられる作品を数多く残しました。同じ場所やテーマに注目し、異なる天候、異なる時間、異なる季節を通して一瞬の表情や風の動き、時の移り変わりをカンヴァスに写し取った「連作」は、巨匠モネの画業から切り離して語ることはできません。移ろいゆく景色と、その全ての表情を描き留めようとしたモネの時と光に対する探究心が感じられる「連作」は、巨匠モネの画家としての芸術的精神を色濃く映し出していると言えるのかもしれません。/1874年に第1回印象派展が開催されてから150年の節目を迎えることを記念し、東京と大阪を会場に国内外のモネの代表作60点以上が一堂に会す本展では、モネの代名詞として日本でも広く親しまれている〈積みわら〉〈睡蓮〉などをモティーフとした「連作」に焦点を当てながら、時間や光とのたゆまぬ対話を続けた画家の生涯を辿ります。また、サロン(官展)を離れ、印象派の旗手として活動を始めるきっかけとなった、日本初公開となる人物画の大作《昼食》を中心に、「印象派以前」の作品もご紹介し、モネの革新的な表現手法の一つである「連作」に至る過程を追います。展示作品のすべてがモネ作品となる、壮大なモネ芸術の世界をご堪能ください。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

モネ展は1月16日までに、ヘリング展は詳細お知らせ後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

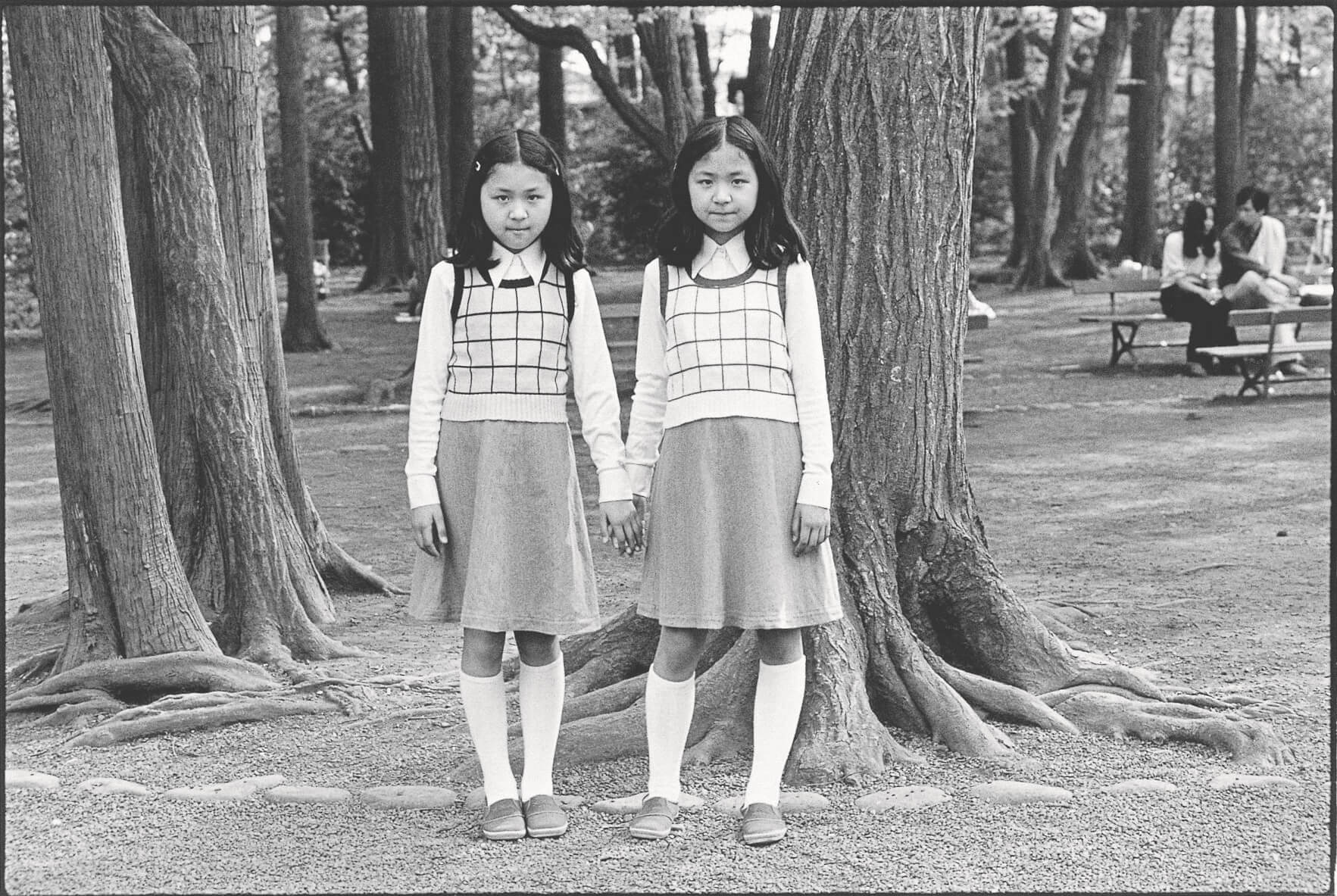

「「前衛」写真の精神」観覧会

2023年12月17日

12月17日(日)昼に「「前衛」写真の精神:なんでもないものの変容」観覧会を実施しましょう。

展覧会場は渋谷区立松濤美術館(渋谷・神泉)。

観覧会は原則としてリアル開催となります。

スケジュールや鑑賞速度にあわせて、下記の集合①~③のどこからでも参加どうぞ。

いつもは、集合①からの参加が6~7割程度で、集合②や集合③からの参加も多数。

【 日にち 】 12月17日(日)

【 集 合 】

① 鑑賞前から集合:12:15に松濤美術館の出入口付近

② 鑑賞後から集合:13:50に集合①と同じ場所

③ 歓談会場で集合:14:15に「アットビジネスセンターサテライト渋谷宇田川」(渋谷駅ハチ公口徒歩6分)

※ ②③から参加の場合には各自で当日または事前に鑑賞しておいてください。

※ 昼食は事前に済ませておいてください。

【 流 れ 】

12:15 集合①~チケット団体購入 → 12:30~ 鑑賞 → 13:50 集合② → 移動・設営 →

14:15 集合③ → 14:20~ 歓談 → ~16:50 解散

【チケット】 ①から集合の場合、チケットの事前購入は不要(集合後に団体料金で購入予定)

【歓談費用】 1,000円(=会場費等の割勘相当)

【 定 員 】 20名まで(初参加のかたは5名程度まで)

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

前衛写真。とはいえ、技巧を凝らした新奇なイメージではなく、「日常現実のふかい襞のかげに潜んでいる美」。

瀧口修造、阿部展也、大辻清司、牛腸茂雄の4人を結びつける、日本写真史における特異な系譜をご紹介。

アジェ以来の、「なんでもない写真」「見過ごされてしまうかもしれないぎりぎりの写真」のとんでもなさ。

国内4美術館を巡回する注目の展覧会。年内最後の活動になります。

◆ その次の観覧会

「モネ 連作の情景」(上野)を各自で事前鑑賞して、1月20日(土)夜にオンラインで歓談。

国内外40館以上のモネ作品を「連作」をテーマに厳選。人気展のため早め(12月中)の鑑賞がオススメ。

前衛写真展の概要は下記のとおり(展覧会サイトより)。

1930年代、海外のシュルレアリスムや抽象芸術の影響を受けて、日本各地に前衛写真が流行。東京では、瀧口や阿部を中心とする「前衛写真協会」が設立されます。技巧を凝らした新奇なイメージが珍重された前衛写真の風潮に満足しなかった瀧口は、「日常現実のふかい襞のかげに潜んでいる美」を見つめ、いたずらに技術を弄ぶべきではないと、熱狂に冷や水を浴びせかけます。しかし、太平洋戦争へと向かう時局において前衛写真が次第に弾圧の対象となっていくなか、この瀧口の指摘は一部をのぞいて十分に検討されることなく、運動は終局に向かいました。/戦後、個々人のなかに前衛写真の精神は継承され、特需景気、経済成長からその限界へとひた走る戦後の日本社会に反応し続けます。とりわけ、写真家としての出発点において瀧口と阿部に強く影響を受けた大辻と、「桑沢デザイン研究所」における大辻の教え子だった牛腸の二人は、時代に翻弄され移り変わる「日常現実」を批判的に見つめなおし、数々の名作を生み出しました。その写真には、反抗と闘争の60年代が過ぎ去った70年代、変容を遂げつつあった「前衛」の血脈が隠されています。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

前衛写真展は12月13日までに、モネ展は詳細お知らせ後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

「キュビスム展 美の革命」観覧会

2023年11月11日

11月11日(土)昼に「キュビスム展 美の革命」観覧会を実施しましょう。

展覧会場は国立西洋美術館(上野)。

観覧会は原則としてリアル開催となります。

スケジュールや鑑賞速度にあわせて、下記の集合①~③のどこからでも参加どうぞ。

いつもは、集合①からの参加が6~7割程度で、集合②や集合③からの参加も多数。

【 日にち 】 11月11日(土) ※例外的に土曜開催です。

【 集 合 】

① 鑑賞前から集合:11:45に国立西洋美術館内1階の展覧会場へ降りる階段の手前

② 鑑賞後から集合:13:45に集合①と同じ場所

③ 歓談会場で集合:14:25に喫茶室ルノアール四谷店の会議室

※ ②③から参加の場合には各自で当日または事前に鑑賞しておいてください。

※ 歓談会場でサンドイッチ等の軽食を注文することもできます(別料金)。

【 流 れ 】

11:45 集合① → 11:50~ 鑑賞 → 13:45 集合② → 移動 →

14:25 集合③ → 14:30~ 歓談 → ~17:00 解散

【チケット】 ①から集合の場合、各自で事前に要購入

※ 日時指定なし・展覧会混雑なしですが、チケット売り場は混雑のため、オンライン購入がオススメ。

【歓談費用】 1,500円(=会場費等の割勘相当+珈琲紅茶代)

【 定 員 】 30名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

必見! 50年ぶりの大キュビスム展。

パリのポンピドゥーセンターからキュビスムの重要作品が多数来日。50点以上が日本初出品。

主要作家40人による絵画や彫刻を中心とした約140点で、世界を変えた美の革命の全貌を紹介。

もちろんピカソとブラックを軸に、セザンヌやアンリ・ルソー、アフリカ彫刻などのキュビスムの起源から、

ドローネーやシャガールによる個性的な展開、ル・コルビュジエらによる乗り越えの試みまで。

◆ その次の観覧会

12月17日(日)昼に「「前衛」写真の精神:なんでもないものの変容」(渋谷)を予定。

瀧口修造から牛腸茂雄へ。奇抜な前衛ではなく「日常現実のふかい襞のかげに潜んでいる美」へ。

キュビスム展の概要は下記のとおり(展覧会サイトより)。

20世紀初頭、パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックという2人の芸術家によって生み出されたキュビスムは、西洋美術の歴史にかつてないほど大きな変革をもたらしました。その名称は、1908年にブラックの風景画が「キューブ(立方体)」と評されたことに由来します。伝統的な遠近法や陰影法による空間表現から脱却し、幾何学的な形によって画面を構成する試みは、絵画を現実の再現とみなすルネサンス以来の常識から画家たちを解放しました。キュビスムが開いた視覚表現の新たな可能性は、パリに集う若い芸術家たちに衝撃を与え、瞬く間に世界中に広まり、それ以後の芸術の多様な展開に決定的な影響を及ぼしています。/この度、パリのポンピドゥーセンターからキュビスムの重要作品が多数来日し、そのうち50点以上が日本初出品です。主要作家約40人による絵画や彫刻を中心とした約140点を通して、20世紀美術の真の出発点となったキュビスムの豊かな展開とダイナミズムを紹介します。日本でキュビスムを正面から取り上げる展覧会はおよそ50年ぶりです。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

キュビスム展は11月7日までに、前衛写真展は詳細お知らせ後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

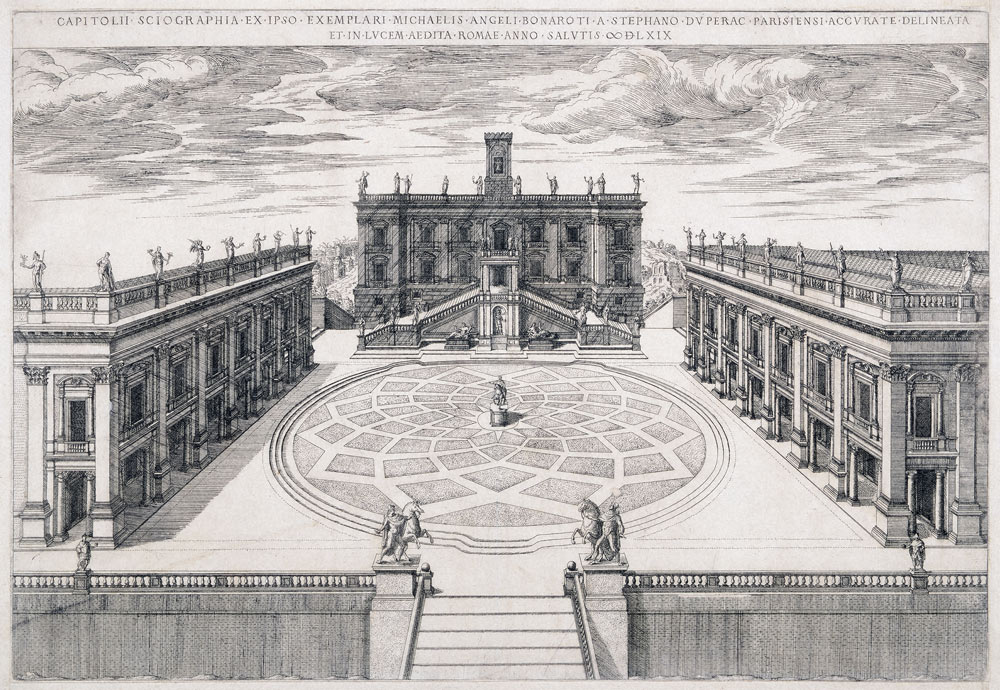

「永遠の都ローマ展」観覧会

2023年10月15日

10月15日(日)昼に「永遠の都ローマ展」観覧会を実施しましょう。

展覧会場は東京都美術館(上野)。

観覧会は原則としてリアル開催となります。

スケジュールや鑑賞速度にあわせて、下記の集合①~③のどこからでも参加どうぞ。

いつもは、集合①からの参加が半数程度で、集合②や集合③からの参加も多数。

【 日にち 】 10月15日(日)

【 集 合 】

① 鑑賞前から集合:12:00に東京都美術館の館内チケット売り場の向かって左脇

② 鑑賞後から集合:13:45に集合①と同じ場所

③ 歓談会場で集合:14:25にJR御茶ノ水駅徒歩2分の貸会議室「NATULUCK 御茶ノ水駅前店」

※ ②③から参加の場合には各自で当日または事前に鑑賞しておいてください。

※ 昼食は事前に済ませておいてください。

【 流 れ 】

12:00 集合① → 12:05~ 鑑賞 → 13:45 集合② → 移動 →

14:25 集合③ → 14:30~ 歓談 → ~17:00 解散

【チケット】 ①から集合の場合、各自で事前に12:00~の日時指定券を要購入

※ チケットの枠がなくなる前に、お早めに確保をお願いします。オンライン購入がオススメ。

【歓談費用】 1,000円(会場費等の割勘相当)

【 定 員 】 30名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

最も歴史の古い美術館のひとつ、ローマのカピトリーノ美術館。その所蔵品を日本で初めてまとめて紹介。

永遠の都ローマをめぐり、二千年に渡って生み出された、壮大な美の歴史をたどります。約70点。

《ミロのヴィーナス》に並ぶ古代ヴィーナス像の傑作《カピトリーノのヴィーナス》や、帝国の栄華を象徴する

巨大彫刻《コンスタンティヌス帝の巨像》の原寸大の複製をはじめ、古代ローマ時代の彫像が多数来日。

加えて、イタリア美術の最盛期ルネサンスやバロックから、グランドツアーの中心地となった17~18世紀までの

絵画・版画等の名品が、ローマの歴史と芸術を伝えます。ミケランジェロの都市計画などの建築資料も充実。

◆ その次の観覧会

11月11日(土)昼に「キュビスム展 美の革命」(上野)を予定。

ポンピドゥーのピカソとブラックを中心とした50年ぶりの大型展。起源~その後の展開を惜しみなく。必見!

ローマ展の概要は下記のとおり(展覧会サイトより)。

永遠の都ローマ――二千年を超える栄えある歴史と比類なき文化は、古代には最高神をまつる神殿がおかれ、現在はローマ市庁舎のあるカピトリーノの丘を中心に築かれました。その丘に建つカピトリーノ美術館は、世界的にもっとも古い美術館の一つに数えられます。同館のはじまりは、ルネサンス時代の教皇シクストゥス4世がローマ市民に4点の古代彫刻を寄贈したことにさかのぼります。古代遺物やヴァチカンに由来する彫刻、またローマの名家からもたらされた絵画など、その多岐にわたる充実したコレクションは、古代ローマ帝国の栄光を礎に、ヨーロッパにおける政治、宗教、文化の中心地として発展したローマの歩みそのものにも重ねられます。/本展は、カピトリーノ美術館の所蔵品を中心に、建国から古代の栄光、教皇たちの時代から近代まで、約70点の彫刻、絵画、版画等を通じて、「永遠の都」と称されるローマの歴史と芸術を紹介します。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

ローマ展は10月11日までに、キュビスム展は詳細お知らせ後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

- Feed