第196回読書会『青い眼がほしい』

2024年1月7日

第196回読書会を1月7日(日・祝前日)夜に実施し、トニ・モリスン『青い眼がほしい』を読みましょう。

今回はオンライン開催(Teams、無料)となります。

【 日にち 】 1月7日(日・祝前日)

【 時 間 】 21:30に開始(招待メールを2~3日前に送付)→ 23:00~23:30に終了

【 費 用 】 無料

【 定 員 】 20名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

【テキスト】 トニ・モリスン『青い眼がほしい』(ハヤカワepi文庫ほか、約300頁)

※ テキストはあらかじめ読んできてください。

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ テキストの概要

トニ・モリスン(1931~2019年)は、黒人女性作家として、あるいはアメリカの黒人作家として、

1993年に初めてノーベル文学賞を受賞。その受賞理由は、「幻想的かつ詩的手法を駆使し、黒人社会を

通して見た米国の現実をえぐる素晴らしい業績をあげた」。

今回は彼女の鮮烈なデビュー作『青い眼がほしい』(1970年)をとりあげましょう。

キング牧師らに象徴される公民権運動の時代に、しかし他の黒人作家による「抗議の文学」への違和感

とともに構想された、「他者」をめぐる新しい文学。独特の明るさや力強さが魅力的。

前回とりあげた『グレート・ギャツビー』とゆるやかに対比して読んでみてもおもしろいかも。

◆ その次の読書会

その次の第197回読書会は2月25日(日)昼にリアル開催で横光利一「蝿」「機械」他を予定。

プルーストやジョイスと同時代の日本文学の最先端。デビュー作「蝿」~モダニズムの頂点「機械」の短篇3篇を。

『青い眼がほしい』の概要は下記(ハヤカワepi文庫の紹介文より)。

誰よりも青い眼にしてください。と黒人の少女ピコーラは祈った。そうしたら、みんなが私を愛してくれるかもしれないから。白い肌やブロンドの髪の毛、そして青い眼。美や人間の価値は白人の世界にのみ見出され、そこに属さない黒人には存在意義すら認められない。自らの価値に気づかず、無邪気にあこがれを抱くだけのピコーラに悲劇は起きた――白人が定めた価値観を痛烈に問いただす、ノーベル賞作家の鮮烈なデビュー作。

参加希望のかたはinfo@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生、どなたでもどうぞ。

第195回はできるだけ1月3日までに、第196回は詳細掲示後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

● お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

「「前衛」写真の精神」観覧会

2023年12月17日

12月17日(日)昼に「「前衛」写真の精神:なんでもないものの変容」観覧会を実施しましょう。

展覧会場は渋谷区立松濤美術館(渋谷・神泉)。

観覧会は原則としてリアル開催となります。

スケジュールや鑑賞速度にあわせて、下記の集合①~③のどこからでも参加どうぞ。

いつもは、集合①からの参加が6~7割程度で、集合②や集合③からの参加も多数。

【 日にち 】 12月17日(日)

【 集 合 】

① 鑑賞前から集合:12:15に松濤美術館の出入口付近

② 鑑賞後から集合:13:50に集合①と同じ場所

③ 歓談会場で集合:14:15に「アットビジネスセンターサテライト渋谷宇田川」(渋谷駅ハチ公口徒歩6分)

※ ②③から参加の場合には各自で当日または事前に鑑賞しておいてください。

※ 昼食は事前に済ませておいてください。

【 流 れ 】

12:15 集合①~チケット団体購入 → 12:30~ 鑑賞 → 13:50 集合② → 移動・設営 →

14:15 集合③ → 14:20~ 歓談 → ~16:50 解散

【チケット】 ①から集合の場合、チケットの事前購入は不要(集合後に団体料金で購入予定)

【歓談費用】 1,000円(=会場費等の割勘相当)

【 定 員 】 20名まで(初参加のかたは5名程度まで)

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

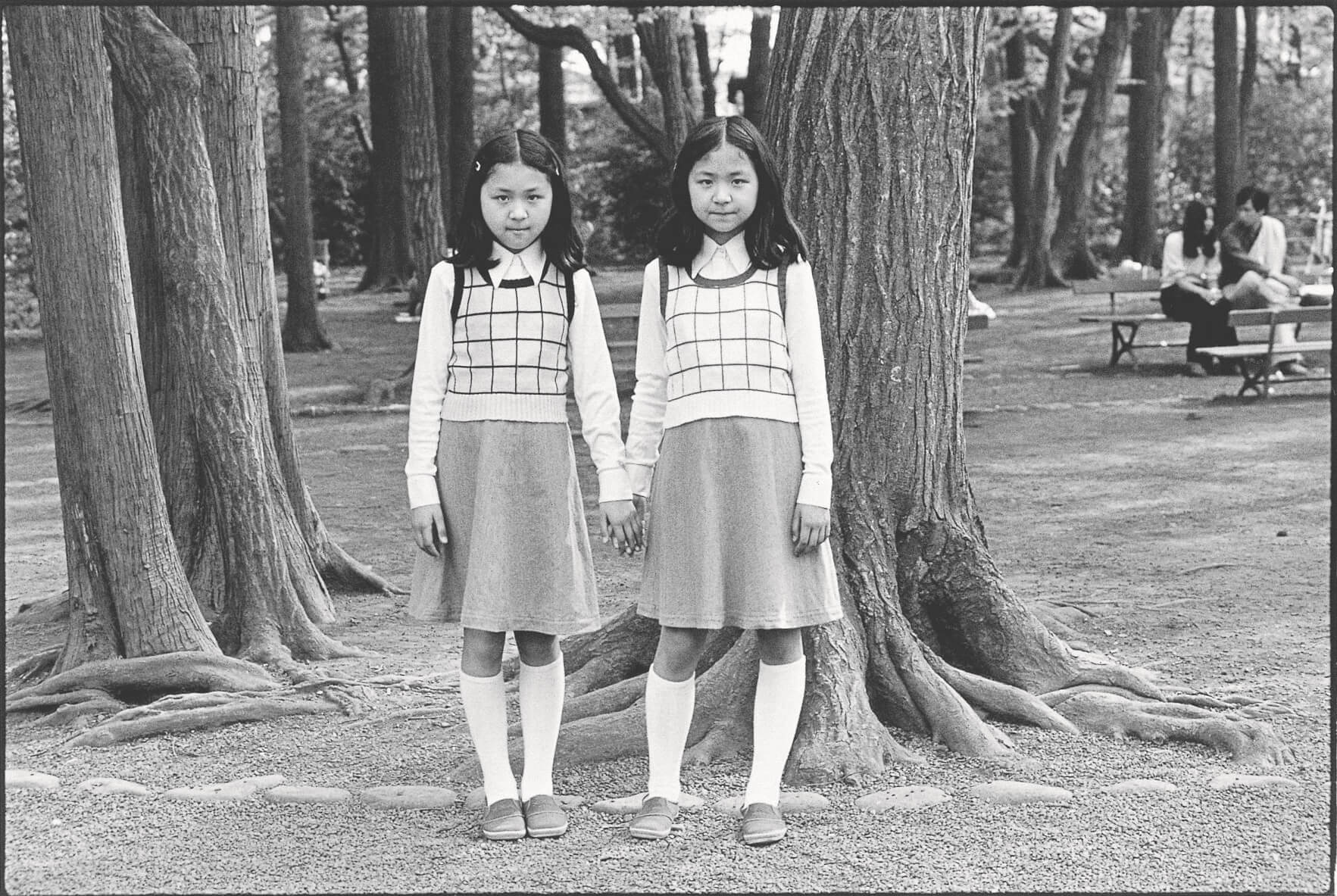

前衛写真。とはいえ、技巧を凝らした新奇なイメージではなく、「日常現実のふかい襞のかげに潜んでいる美」。

瀧口修造、阿部展也、大辻清司、牛腸茂雄の4人を結びつける、日本写真史における特異な系譜をご紹介。

アジェ以来の、「なんでもない写真」「見過ごされてしまうかもしれないぎりぎりの写真」のとんでもなさ。

国内4美術館を巡回する注目の展覧会。年内最後の活動になります。

◆ その次の観覧会

「モネ 連作の情景」(上野)を各自で事前鑑賞して、1月20日(土)夜にオンラインで歓談。

国内外40館以上のモネ作品を「連作」をテーマに厳選。人気展のため早め(12月中)の鑑賞がオススメ。

前衛写真展の概要は下記のとおり(展覧会サイトより)。

1930年代、海外のシュルレアリスムや抽象芸術の影響を受けて、日本各地に前衛写真が流行。東京では、瀧口や阿部を中心とする「前衛写真協会」が設立されます。技巧を凝らした新奇なイメージが珍重された前衛写真の風潮に満足しなかった瀧口は、「日常現実のふかい襞のかげに潜んでいる美」を見つめ、いたずらに技術を弄ぶべきではないと、熱狂に冷や水を浴びせかけます。しかし、太平洋戦争へと向かう時局において前衛写真が次第に弾圧の対象となっていくなか、この瀧口の指摘は一部をのぞいて十分に検討されることなく、運動は終局に向かいました。/戦後、個々人のなかに前衛写真の精神は継承され、特需景気、経済成長からその限界へとひた走る戦後の日本社会に反応し続けます。とりわけ、写真家としての出発点において瀧口と阿部に強く影響を受けた大辻と、「桑沢デザイン研究所」における大辻の教え子だった牛腸の二人は、時代に翻弄され移り変わる「日常現実」を批判的に見つめなおし、数々の名作を生み出しました。その写真には、反抗と闘争の60年代が過ぎ去った70年代、変容を遂げつつあった「前衛」の血脈が隠されています。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

前衛写真展は12月13日までに、モネ展は詳細お知らせ後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

アートスタディ「建築05:レム・コールハース」

2023年12月9日

12月9日(土)夜にアートスタディ「建築05:レム・コールハース」をオンラインで実施しましょう。

オンライン開催にはTeamsを使用します(参加者の費用発生なし)。

【 日にち 】 12月9日(土)

【 時 間 】 21:30に開始(招待メールを2~3日前に送付)→ 23:00~23:30に終了

【 費 用 】 無料

【 定 員 】 20名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

【テキスト】 レム・コールハース『錯乱のニューヨーク』(1978年、ちくま学芸文庫ほか、本文約500頁)

※ テキストはあらかじめ読んできてください。

◆ アートスタディ「建築」シリーズ

アートスタディ「建築」シリーズは、3~4ヶ月に1回のペースでオンライン開催していきます。

このシリーズでは、アートとの関係で建築を考える場合に(あるいは他の観点で建築を考える場合にも)、

ぜひとも読んでおきたい建築家の著作をとりあげ、読書会風に感想・意見を交わして理解を深めます。

その「建築02」~「建築04」では「ポスト・ポストモダン」「ポストモダニズム」「モダニズム」の

それぞれを代表する建築家として、隈研吾、磯崎新、ル・コルビュジエをとりあげてきました。

Arts&Books発行の雑誌「ABYB」の次号の特集「建築/時間」でこのシリーズの成果をかたちにします。

美術史的には総合芸術とされることもある建築ですが(グロピウス創設のバウハウスの思想がその典型)、

この機会に、アート/非アートとしての建築について、ある程度集中的に考えてみましょう。

◆ レム・コールハース『錯乱のニューヨーク』

「建築05」では、現代建築において最も影響力のある巨匠(ザハ・ハディドも彼の事務所に一時所属)、

レム・コールハース(1944~)の最初期の主著にして、建築論としては、前回とりあげたル・コルビュジエ

『建築をめざして』に並ぶ必読書とされる一冊をとりあげましょう。ちくま学芸文庫の解説は磯崎新。

ニューヨークの摩天楼の精神分析。メトロポリスの分裂症的錯乱を、多数の図版とともにエキサイティングに

描き出します。長いですが、優れた小説を読むようにのめり込んで読むことのできる伝説の書。

建築に関心のある方だけでなく、これまで建築に関心を持ってこなかった方、広義のアートを多少哲学的に

考えてみたい方など、どなたでもお気軽にご参加ください。

◆ 参加希望のかたはinfo@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生、どなたでもどうぞ(参加要件はとくにありません)。

参加連絡はできるだけ12月5日までにお願いします。

第195回読書会『グレート・ギャツビー』

2023年11月26日

第195回読書会を11月26日(日)昼に実施し、フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』を読みましょう。

今回はリアル開催となります。

【 日にち 】 11月26日(日)

【 集 合 】 14:00に喫茶室ルノアール四谷店の会議室

【 流 れ 】 14:00に集合 → 14:05に開始 → 16:30~17:00に終了

【 費 用 】 1,500円(会場費等の割勘相当+珈琲・紅茶等のドリンク代含む)

【 定 員 】 20名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

【テキスト】 フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』(1925年、中央公論新社ほか、約300頁)

※ テキストはあらかじめ読んできてください。

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ テキストの概要

ギャツビーはグレートなのか? なぜ、どう、グレートなのか?

20世紀のアメリカ(文学)を象徴する作品のひとつであり、ロスト・ジェネレーション、あるいは

ジャズ・エイジを代表する小説。

「絢爛豪華な邸宅に贅沢な車を持ち、夜ごと盛大なパーティを開く男、ギャッツビーがここまで富を

築き上げてきたのは、すべて、かつての恋人を取り戻すためだった」(光文社古典新訳文庫の紹介文より)。

Arts&Books読書会で15年前にとりあげたこの作品を11月に再びとりあげ、12月の『錯乱のニューヨーク』、

1月の『青い眼がほしい』とゆるくつないで、アメリカ的なものについても考えてみましょう。

翻訳は、この作品を「最も大切な小説」という村上春樹訳(中央公論新社の村上春樹翻訳ライブラリー)でも、

よりリアルな人物造形をめざした小川高義訳(光文社古典新訳文庫)でも、他の新旧の翻訳でもどうぞ。

◆ その次の読書会

その次の第196回読書会は1月7日(日・祝前日)夜にオンライン開催でトニ・モリスン『青い眼がほしい』を予定。

富豪の白人男性の次は、貧しい黒人少女の悲劇。黒人女性初のノーベル文学賞作家の鮮烈なデビュー作。

『グレート・ギャツビー』の概要は下記(光文社古典新訳文庫の紹介文より)。

絢爛豪華な邸宅に贅沢な車を持ち、夜ごと盛大なパーティを開く男、ギャッツビーがここまで富を築き上げてきたのは、すべて、かつての恋人を取り戻すためだった。だが、異常なまでのその一途な愛は、やがて悲劇を招く。過去は取り返せる—-そう信じて夢に砕けた男の物語。

参加希望のかたはinfo@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生、どなたでもどうぞ。

第195回はできるだけ11月22日までに、第196回は詳細掲示後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

● お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

「キュビスム展 美の革命」観覧会

2023年11月11日

11月11日(土)昼に「キュビスム展 美の革命」観覧会を実施しましょう。

展覧会場は国立西洋美術館(上野)。

観覧会は原則としてリアル開催となります。

スケジュールや鑑賞速度にあわせて、下記の集合①~③のどこからでも参加どうぞ。

いつもは、集合①からの参加が6~7割程度で、集合②や集合③からの参加も多数。

【 日にち 】 11月11日(土) ※例外的に土曜開催です。

【 集 合 】

① 鑑賞前から集合:11:45に国立西洋美術館内1階の展覧会場へ降りる階段の手前

② 鑑賞後から集合:13:45に集合①と同じ場所

③ 歓談会場で集合:14:25に喫茶室ルノアール四谷店の会議室

※ ②③から参加の場合には各自で当日または事前に鑑賞しておいてください。

※ 歓談会場でサンドイッチ等の軽食を注文することもできます(別料金)。

【 流 れ 】

11:45 集合① → 11:50~ 鑑賞 → 13:45 集合② → 移動 →

14:25 集合③ → 14:30~ 歓談 → ~17:00 解散

【チケット】 ①から集合の場合、各自で事前に要購入

※ 日時指定なし・展覧会混雑なしですが、チケット売り場は混雑のため、オンライン購入がオススメ。

【歓談費用】 1,500円(=会場費等の割勘相当+珈琲紅茶代)

【 定 員 】 30名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

必見! 50年ぶりの大キュビスム展。

パリのポンピドゥーセンターからキュビスムの重要作品が多数来日。50点以上が日本初出品。

主要作家40人による絵画や彫刻を中心とした約140点で、世界を変えた美の革命の全貌を紹介。

もちろんピカソとブラックを軸に、セザンヌやアンリ・ルソー、アフリカ彫刻などのキュビスムの起源から、

ドローネーやシャガールによる個性的な展開、ル・コルビュジエらによる乗り越えの試みまで。

◆ その次の観覧会

12月17日(日)昼に「「前衛」写真の精神:なんでもないものの変容」(渋谷)を予定。

瀧口修造から牛腸茂雄へ。奇抜な前衛ではなく「日常現実のふかい襞のかげに潜んでいる美」へ。

キュビスム展の概要は下記のとおり(展覧会サイトより)。

20世紀初頭、パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックという2人の芸術家によって生み出されたキュビスムは、西洋美術の歴史にかつてないほど大きな変革をもたらしました。その名称は、1908年にブラックの風景画が「キューブ(立方体)」と評されたことに由来します。伝統的な遠近法や陰影法による空間表現から脱却し、幾何学的な形によって画面を構成する試みは、絵画を現実の再現とみなすルネサンス以来の常識から画家たちを解放しました。キュビスムが開いた視覚表現の新たな可能性は、パリに集う若い芸術家たちに衝撃を与え、瞬く間に世界中に広まり、それ以後の芸術の多様な展開に決定的な影響を及ぼしています。/この度、パリのポンピドゥーセンターからキュビスムの重要作品が多数来日し、そのうち50点以上が日本初出品です。主要作家約40人による絵画や彫刻を中心とした約140点を通して、20世紀美術の真の出発点となったキュビスムの豊かな展開とダイナミズムを紹介します。日本でキュビスムを正面から取り上げる展覧会はおよそ50年ぶりです。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

キュビスム展は11月7日までに、前衛写真展は詳細お知らせ後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

第194回読書会『雨月物語』

2023年10月28日

第194回読書会を10月28日(土)夜に実施し、上田秋成『雨月物語』を読みましょう。

今回はオンライン開催(Teams、無料)となります。

【 日にち 】 10月28日(土)

【 時 間 】 21:30に開始(招待メールを2~3日前に送付)→ 23:00~23:30に終了

【 費 用 】 無料

【 定 員 】 20名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

【テキスト】 上田秋成『雨月物語』(河出文庫ほか、約180頁)

※ テキストはあらかじめ読んできてください。

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ テキストの概要

江戸時代後期の読本作者・歌人・国学者、上田秋成(1734~1809年)の、9つの短編から

なる幻想小説集・怪異小説集『雨月物語』(1776年刊)を現代語訳で読んでみましょう。

後世に多大な影響を与え、現代でも参照されることの多い、近世日本文学の代表作。

現代語訳は、河出文庫の円地文子訳『雨月物語・春雨物語』がオススメ(「春雨物語」部分は

とりあげません)。円地文子は『源氏物語』の現代語訳でも知られる、戦後を代表する作家。

また、新訳では、河出書房新社の日本文学全集第11巻の円城塔訳も楽しめます。

こちらは井原西鶴『好色一代男』の島田雅彦訳なども併録されていて、買って損のない一冊。

現代語訳とともに原文も味わいたい場合は、ちくま学芸文庫の高田衛他訳『雨月物語』がよさそう。

◆ その次の読書会

その次の第195回読書会は11月26日(日)昼にリアル開催でフィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』を予定。

アメリカ文学を象徴する作品をこのタイミングで再び。村上春樹訳でも小川高義訳でも野崎孝訳でもOK。

12月9日(土)夜のアートスタディ「建築05」でとりあげる『錯乱のニューヨーク』ともつながるニューヨーク文学。

『雨月物語』の概要は下記(河出文庫の紹介文より)。

強い恨みを忘れず亡霊と化した崇徳院と西行の問答が息もつかせぬ「白峯」、義兄弟の絆が試される「菊花の約」、小姓に恋するあまり尊い身を鬼に堕とした僧が切ない「青頭巾」など、日常の闇にひそむ異界を描いた日本の代表的本格化怪異小説集『雨月物語』。続編と言われる『春雨物語』を併せ、名訳と詳細な注で贈る決定版。

参加希望のかたはinfo@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生、どなたでもどうぞ。

第194回はできるだけ10月24日までに、第195回は詳細掲示後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

● お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

「永遠の都ローマ展」観覧会

2023年10月15日

10月15日(日)昼に「永遠の都ローマ展」観覧会を実施しましょう。

展覧会場は東京都美術館(上野)。

観覧会は原則としてリアル開催となります。

スケジュールや鑑賞速度にあわせて、下記の集合①~③のどこからでも参加どうぞ。

いつもは、集合①からの参加が半数程度で、集合②や集合③からの参加も多数。

【 日にち 】 10月15日(日)

【 集 合 】

① 鑑賞前から集合:12:00に東京都美術館の館内チケット売り場の向かって左脇

② 鑑賞後から集合:13:45に集合①と同じ場所

③ 歓談会場で集合:14:25にJR御茶ノ水駅徒歩2分の貸会議室「NATULUCK 御茶ノ水駅前店」

※ ②③から参加の場合には各自で当日または事前に鑑賞しておいてください。

※ 昼食は事前に済ませておいてください。

【 流 れ 】

12:00 集合① → 12:05~ 鑑賞 → 13:45 集合② → 移動 →

14:25 集合③ → 14:30~ 歓談 → ~17:00 解散

【チケット】 ①から集合の場合、各自で事前に12:00~の日時指定券を要購入

※ チケットの枠がなくなる前に、お早めに確保をお願いします。オンライン購入がオススメ。

【歓談費用】 1,000円(会場費等の割勘相当)

【 定 員 】 30名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ 展覧会の紹介

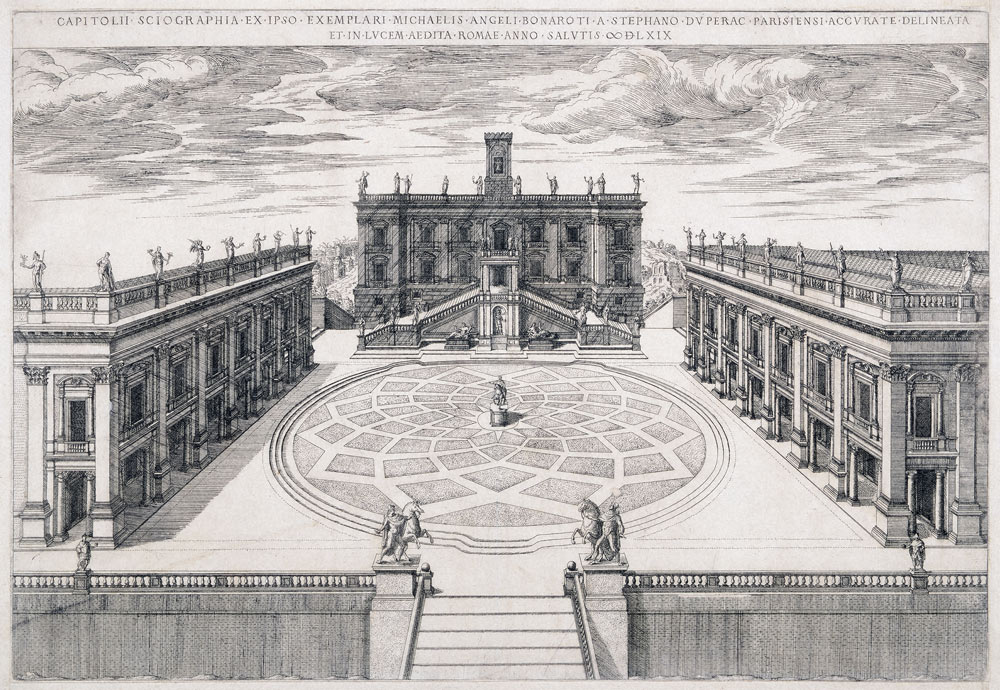

最も歴史の古い美術館のひとつ、ローマのカピトリーノ美術館。その所蔵品を日本で初めてまとめて紹介。

永遠の都ローマをめぐり、二千年に渡って生み出された、壮大な美の歴史をたどります。約70点。

《ミロのヴィーナス》に並ぶ古代ヴィーナス像の傑作《カピトリーノのヴィーナス》や、帝国の栄華を象徴する

巨大彫刻《コンスタンティヌス帝の巨像》の原寸大の複製をはじめ、古代ローマ時代の彫像が多数来日。

加えて、イタリア美術の最盛期ルネサンスやバロックから、グランドツアーの中心地となった17~18世紀までの

絵画・版画等の名品が、ローマの歴史と芸術を伝えます。ミケランジェロの都市計画などの建築資料も充実。

◆ その次の観覧会

11月11日(土)昼に「キュビスム展 美の革命」(上野)を予定。

ポンピドゥーのピカソとブラックを中心とした50年ぶりの大型展。起源~その後の展開を惜しみなく。必見!

ローマ展の概要は下記のとおり(展覧会サイトより)。

永遠の都ローマ――二千年を超える栄えある歴史と比類なき文化は、古代には最高神をまつる神殿がおかれ、現在はローマ市庁舎のあるカピトリーノの丘を中心に築かれました。その丘に建つカピトリーノ美術館は、世界的にもっとも古い美術館の一つに数えられます。同館のはじまりは、ルネサンス時代の教皇シクストゥス4世がローマ市民に4点の古代彫刻を寄贈したことにさかのぼります。古代遺物やヴァチカンに由来する彫刻、またローマの名家からもたらされた絵画など、その多岐にわたる充実したコレクションは、古代ローマ帝国の栄光を礎に、ヨーロッパにおける政治、宗教、文化の中心地として発展したローマの歩みそのものにも重ねられます。/本展は、カピトリーノ美術館の所蔵品を中心に、建国から古代の栄光、教皇たちの時代から近代まで、約70点の彫刻、絵画、版画等を通じて、「永遠の都」と称されるローマの歴史と芸術を紹介します。

参加希望のかたは、info@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生など、どなたでも歓迎します。

ローマ展は10月11日までに、キュビスム展は詳細お知らせ後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

読書会プラス『失われた時を求めて』第3回

2023年10月8日

10月8日(日・祝前日)夜に読書会プラス『失われた時を求めて』第3回をオンラインで実施しましょう

(Teams、参加者の費用負担なし)。

8月19日(土)夜の第2回では第3巻(=第二篇前半、どの文庫でも第3巻に該当)をとりあげました。

10月8日(日)夜の第3回では第4巻(=第二篇後半)を中心に第二篇全体をとりあげましょう。

【 日にち 】 10月8日(日・祝前日)

【 時 間 】 21:30に開始(招待メールを2~3日前に送付)→ 23:00~23:30に終了

【 費 用 】 無料

【 定 員 】 20名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

【テキスト】 プルースト『失われた時を求めて』第4巻(「第二篇 花咲く乙女たちのかげに」後半)

※ テキストはあらかじめ読んできてください。

読書会プラスでは、いつもの1回完結の読書会では扱いにくい超長篇などを複数回にわたって読み進めます。

その最初のシリーズとして、一度は読み通しておきたい『失われた時を求めて』をとりあげます。

プルースト『失われた時を求めて』(1913~1927)は全7篇からなり、岩波文庫では全14巻となります。

まずはそのうちの最初の2篇を次の3回で読みすすめています。第三篇以降の扱いは第3回のなかで検討します。

[4月8日(土)夜] 第1回第1巻・第2巻「第一篇 スワン家の方へ」(約1,000頁)

[8月19日(土)夜] 第2回第3巻「第二篇 花咲く乙女たちのかげに」前半(約500頁)

[10月8日(日)夜] 第3回第4巻「第二篇 花咲く乙女たちのかげに」後半(約650頁)

これだけの長さをもったこの小説を読み通すことでしか真に理解されないことが確かにあります。

また、小説を読むことの意味をこれだけ思い知らせてくれる作品は他にほとんどないかもしれません。

20世紀最大の長篇小説、フランス文学の最高峰を、この機会にぜひ読み進めてみましょう。

第一篇・第二篇はとくに評価の高い作品であり、全篇通読がベストとはいえ、各巻が独立した作品

として読むこともできる内容となっています。第3回のみの参加や第3回からの参加も歓迎します。

Arts&Books発行の雑誌「ABYB」の次号の特集「建築/時間」で、このシリーズの成果をかたちにします。

翻訳は、全篇全巻の読了をめざしてみる場合には、完結した新訳の岩波文庫(2009~2019)がオススメ。

詳細な訳注と豊富な図版が読みを手助け。既訳を止揚しつつ、原文に忠実な翻訳であろうとしています。

刊行中の光文社古典新訳文庫の新訳も魅力的ですが、こちらは完結しない可能性が高いのが難点。

◆ 参加希望のかたはinfo@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生、どなたでもどうぞ(参加要件はとくにありません)。

参加連絡はできるだけ10月4日までにお願いします。

第193回読書会『リア王』

2023年9月24日

第193回読書会を9月24日(日)昼に実施し、シェイクスピア『リア王』を読みましょう。

今回はリアル開催となります。

【 日にち 】 9月24日(日)

【 集 合 】 14:00に喫茶室ルノアール新宿区役所横店の会議室(JR新宿駅東口徒歩7分)

【 流 れ 】 14:00に集合 → 14:05に開始 → 16:30~17:00に終了

【 費 用 】 1,500円(会場費等の割勘相当+珈琲・紅茶等のドリンク代含む)

【 定 員 】 20名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

【テキスト】 シェイクスピア『リア王』(角川文庫ほか、約180頁)

※ テキストはあらかじめ読んできてください。

※ 参加連絡はお早めに。2週間以上前に定員に達することもあります。

◆ テキストの概要

4年に一度のシェイクスピアの回。

Arts&Books読書会では、これまでに『テンペスト』『ハムレット』『ロミオとジュリエット』をとりあげました。

今回は四大悲劇の中で最も悲劇的と言われる『リア王』(初演1605年、四折版1608年、改訂版1623年)を読んでみましょう。

古代ブリテンの老王リアと三人の娘たち。欲望と裏切り、飢えと苦しみ、真の忠誠と愛、虚無と不条理。

翻訳は角川文庫の新訳の河合祥一郎『新訳 リア王の悲劇』(2020年刊)を基本とします。

『リア王』には、クォート版(四折版)、フォーリオ版(改訂版)と、その折衷版があり、内容がそれなりに異なります。

他の翻訳を読んで参加も可ですが、角川文庫の新訳か、それと同じくフォーリオ版にもとづく翻訳をオススメします。

◆ その次の読書会

その次の第194回読書会は10月28日(土)夜にオンライン開催で上田秋成『雨月物語』を予定。

江戸時代後期に書かれた9つの短編からなる幻想小説集・怪異小説集を現代語訳で。近世日本文学を代表する一作。

また、10月8日(日・祝前日)夜に読書会プラス『失われた時を求めて』第3回(文庫第4巻)も予定。

『リア王(新訳 リア王の悲劇)』の概要は下記(角川文庫の紹介文より)。

四大悲劇の最高傑作。改訂版の全訳に初版の台詞、徹底解説を付す決定版!/引退を決意した古代ブリテンの老王リア。財産分与のため三人の娘に自分への愛を競わせるが、美辞麗句を嫌う三女コーディーリアに激怒し勘当する。だが長女と次女の結託により、自らも嵐の中へ閉め出されてしまう。全てを奪われたリアは絶望の旅の途上、欲望と裏切り、飢えと苦しみ、真の忠誠と愛に気づくが――。シェイクスピア四大悲劇の中で最も悲劇的と言われる傑作。

参加希望のかたはinfo@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生、どなたでもどうぞ。

第193回はできるだけ9月20日までに、第194回は詳細掲示後にお願いします。

※ 各回の参加者の増加に伴うお願い

● 初参加~2回目の方のキャンセルはできるだけ1週間前までにお願いします。

● 参加連絡のメールにはお名前と参加希望の活動をかならず記載してください。

● お返事には最長1週間かかることがあります(返信がない場合には不着の可能性あり)。

アートスタディ「建築04:ル・コルビュジエ」

2023年9月9日

9月9日(土)夜にアートスタディ「建築04:ル・コルビュジエ」をオンラインで実施しましょう。

オンライン開催にはTeamsを使用します(参加者の費用発生なし)。

【 日にち 】 9月9日(土)

【 時 間 】 21:30に開始(招待メールを2~3日前に送付)→ 23:00~23:30に終了

【 費 用 】 無料

【 定 員 】 20名程度まで(初参加のかたは5名程度まで)

【テキスト】 ル・コルビュジエ『建築をめざして』(1923年、SD選書ほか、本文約200頁)

※ テキストはあらかじめ読んできてください。

◆ アートスタディ「建築」シリーズ

アートスタディ「建築」シリーズは、3~4ヶ月に1回のペースでオンライン開催していきます。

このシリーズでは、アートとの関係で建築を考える場合に(あるいは他の観点で建築を考える場合にも)、

ぜひとも読んでおきたい建築家の著作をとりあげ、読書会風に感想・意見を交わして理解を深めます。

その「建築02」~「建築04」では「ポスト・ポストモダン」「ポストモダニズム」「モダニズム」の

それぞれを代表する建築家として、隈研吾、磯崎新、ル・コルビュジエをとりあげます

(その後はシリーズを進めながら検討していきます)。

Arts&Books発行の雑誌「ABYB」の次号の特集「建築/時間」でこのシリーズの成果をかたちにします。

美術史的には総合芸術とされることもある建築ですが(グロピウス創設のバウハウスの思想がその典型)、

この機会に、アート/非アートとしての建築について、ある程度集中的に考えてみましょう。

◆ ル・コルビュジエ『建築をめざして』

「建築04」では、モダニズム建築を代表する巨匠ル・コルビュジエ(1887~1965)の主著であり、

建築思想史上の必読書のひとつ、『建築をめざして』をとりあげましょう。

「住宅は住むための機械である」という有名な宣言でも知られる、世界中の建築家に読まれた一冊。

写真・図版多数のため、文字量は100ページほど。そういう意味では手軽に読めます。この機会にぜひ。

建築に関心のある方だけでなく、これまで建築に関心を持ってこなかった方、広義のアートを

多少哲学的に考えてみたい方など、どなたでもお気軽にご参加ください。

◆ 参加希望のかたはinfo@artsbooks.jpまでご連絡ください。

社会人・大学生・大学院生、どなたでもどうぞ(参加要件はとくにありません)。

参加連絡はできるだけ9月5日までにお願いします。

- Feed